这个“痞子”,竟以0分考入中央美院,高调请辞清华教授,屡屡得罪财团名流,他怼天怼地的背后是为了什么?!

他是至今唯一以英语0分的成绩,

考入中央美院的学生。

但他却并未珍惜,

还说自己副业是画画,

主业是撩姑娘,

老师说他是“会画画的臭流氓”。

他受清华大学特聘,任教授和博导,

但却毫无留恋,高调请辞,

同事说他“又傻又无情”。

他最擅长的就是得罪各种财团,

笑谈余秋雨“身有官臭”,

还评价于丹不过是个“大学辅导员”,

世人说他“太张狂”,

他却笑答,“我本就不是个好人”。

但今天,

他的名字却被越来越多的国人所知晓,

他的言论如春笋初剥,

一层层展现在世人面前。

爱他的人极爱,

连他骂的脏话都能听出韵味;

厌他的人又极厌,

仿佛他一张口便已经错了。

而他,

却对一切都毫不在意,

在云淡风轻的笑容背后,

在怼天怼地的不屑背后,

原来,

他秘而不宣的心思里藏着这样一个秘密……

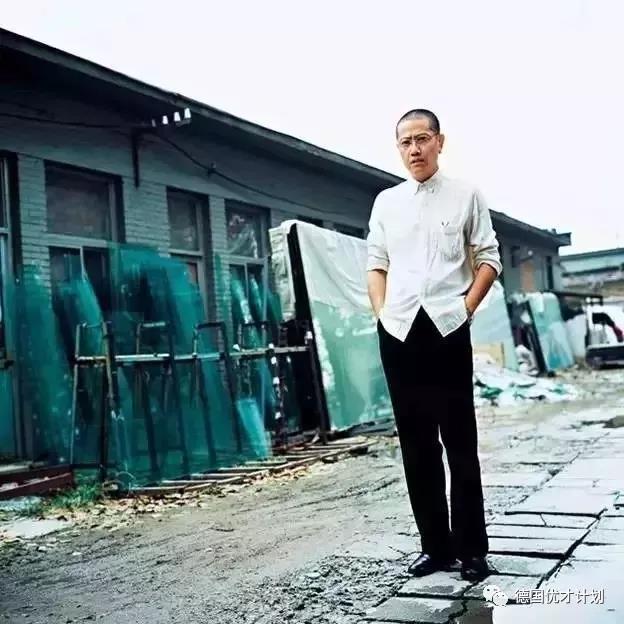

他,就是陈丹青。

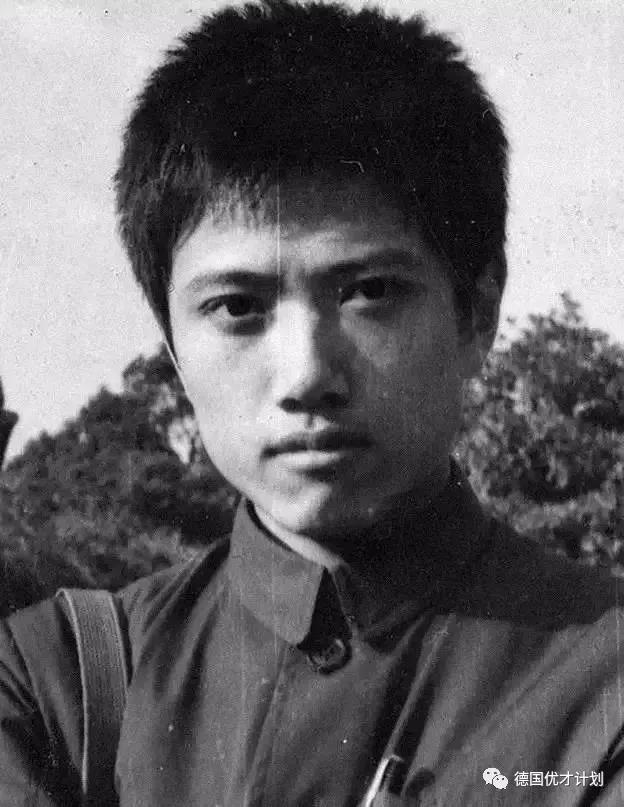

1953年,他出生于上海一个小弄堂。

爷爷陈砥中是黄埔军校学员,

父亲陈兆炽是典型的知识分子,

能写会画,父亲因喜爱文天祥,

“留取丹心照汗青”的诗句,

便为他取名“丹青”。

打小儿他便在家中,

熏染了一身的文艺气息。

他的童年,无忧无虑,

偶尔还跟着长辈吟诗作画,

过得很是惬意。

而时间来到了1970年,在他16岁时,

生活正式向他颁发了“成人礼”。

父亲被划为“右派”,母亲也未能幸免,

年少的他也被扣上了“富反坏右”的罪名,

家中的书籍、画册全部被毁,

他的上海户口也被一笔勾销,

随后就被下放到赣南与苏北,

去条件最恶劣的农村插队了。

对于没有过多精神追求的人,

农村的生活或许还没那么难熬,

但是对他来说,每一天都是折磨。

没有书、没有画册,

没有任何精神寄托,

他回忆说,“那时很绝望,

每天都是黑色的,3个人挤一张床,

老鼠在被子上乱窜,

心里很绝望,脑子是空的。”

为了不被枯燥的劳动生活逼疯,

他就在收集的火柴盒上画画,

一画就是三年。

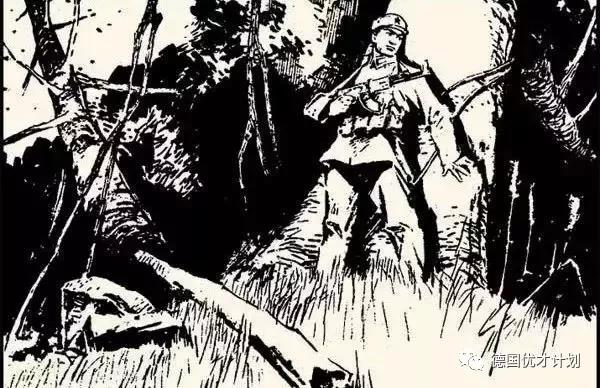

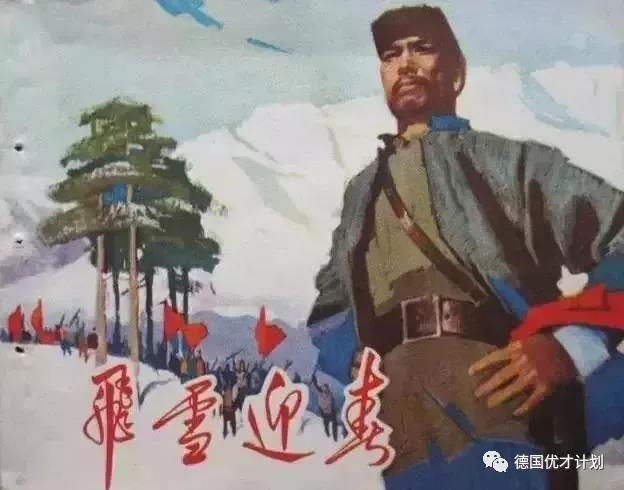

就这样,1973年,

他居然出了《边防线上》

《飞雪迎春》等三四本连环画。

公社的领导偶然间看到了他的小画,

认为他很有天赋,堪当重任,

便大笔一挥,

送他去了一个重要岗位:

骨灰盒厂。

从此,他就开始每天画骨灰盒,

几年下来,他竟画了整整一千个。

陈丹青创作的连环画封面《边防线上》

他的笔法细腻而生动,

在当地渐渐的小有了名气,

但他怎甘心一辈子都在骨灰盒上画画,

于是拼尽全力争取回城的机会。

终于,在插队6年后,他等到了一个机会,

一步步的过关斩将后,

他终于被南京商业局录取了,

可最后,都已经过了体检环节的他,

却在报道前夕,被一个关系户顶替了。

那一年,22岁的他仰头望天,

伸出了中指,

从此,便开始了怼天怼地的人生,

一切都预示着他未来不再平静的生活。

看清了自己没钱、没关系的现实后,

他明白,要想改变命运,

只能靠自己这双能画画的手了,

于是,便一门心思专攻绘画。

先后他的作品《泪水洒满丰收田》、

《进军西藏》等大型油画,

在南京艺坛上引发了不小的震动。

泪水洒满丰收田

进军西藏

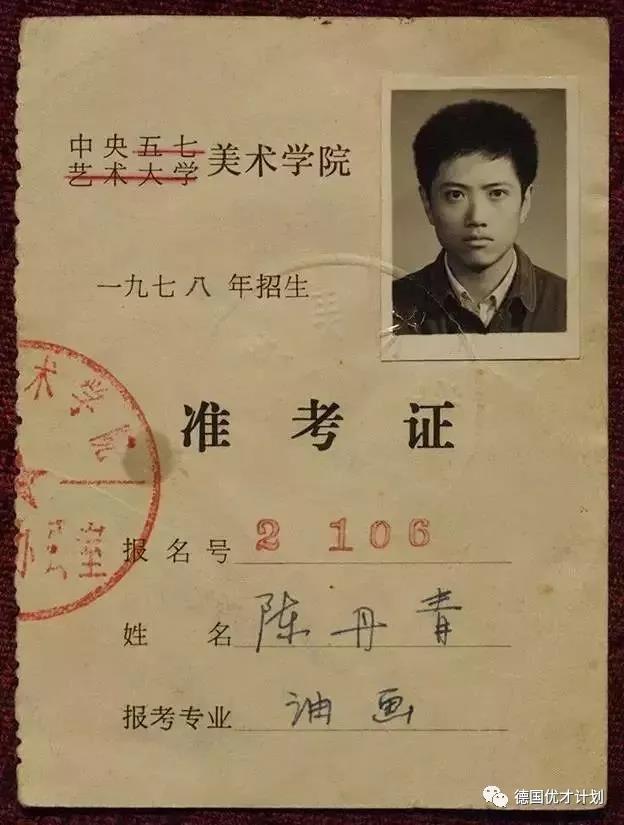

1978年,高考恢复,他即刻抓住机会,

考取了中央美术学院油画系研究生班。

但跟别人不同的是,

他的英语试卷上赫然写着0分,

至今,那份试卷上还留着,

他几个龙飞凤舞的大字:

“我是知青,没上过学,不会英语!”

年少气盛的他当时一定想不到,

后来他的人生竟会与这英语考卷,

牵扯出理不清的爱与恨。

陈丹青的准考证

由于他的绘画功底实在太深厚了,

导师惜才,最终还是破格收他入门,

之后的几年,他在中央美院里,

交出了人生中第一份初显锋芒的答卷:

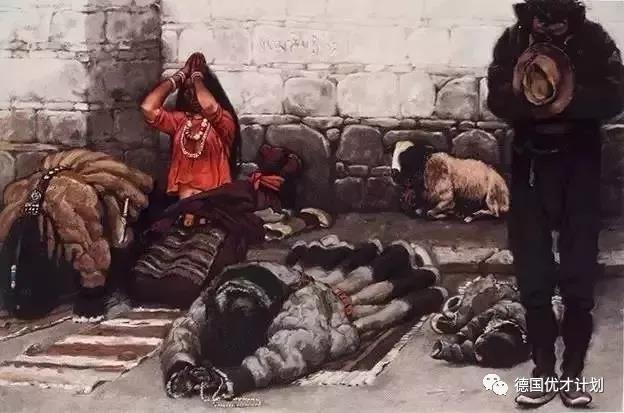

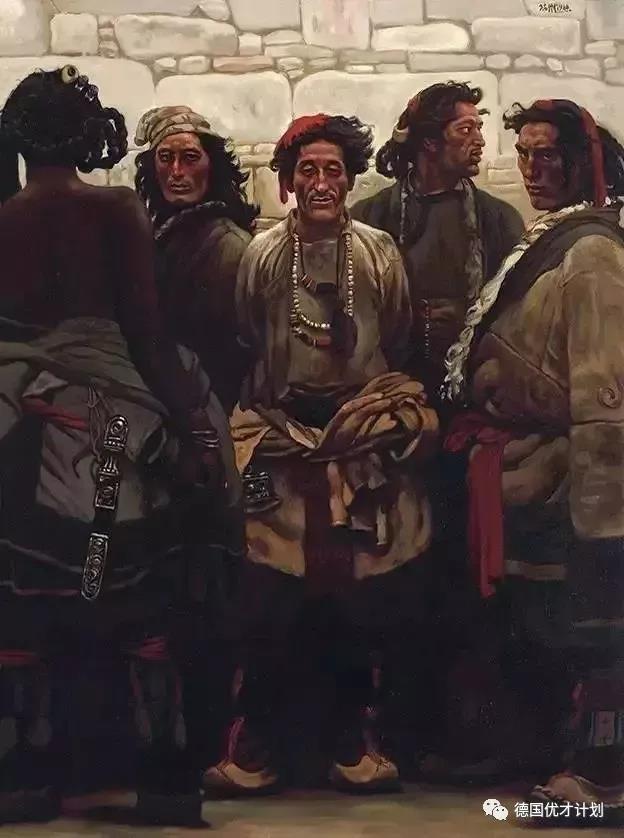

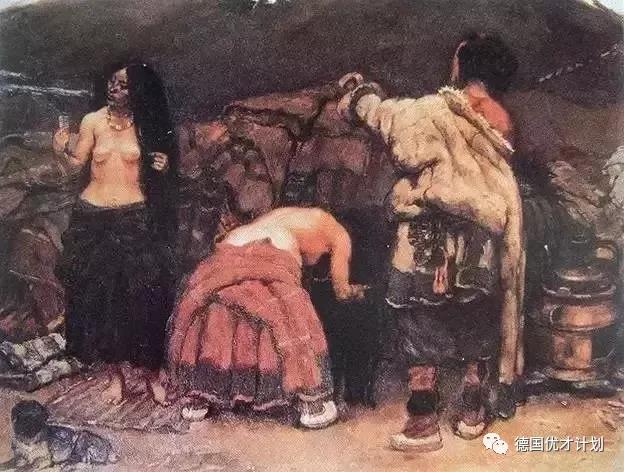

《西藏组画》,

组画中的七幅油画分别为:

《母与子》《牧羊人》《朝圣》《进城之一》

《进城之二》《洗头》《康巴汉子》

后来被约定俗成地统称为《西藏组画》。

朝圣

牧羊人

进城之一

进城之二

洗头的藏女

《西藏组画》放弃了中国当时,

传统的苏派绘画风格,

而是采用法国学院派画风,

以前从未有人这样画过西藏,

这让当时中国的美术界耳目一新,

所有的文艺报刊都争相刊发与评论他的作品,

这组画让他迎来了,

艺术生涯中的第一个高峰,

也奠定了他在中国美术史上里程碑式的地位。

而他不但是个画家,还是个作家,

还出版过一系列的文学作品:

《纽约锁记》《多余的素材》

《退步集》等十余部书,

涉猎社会、艺术、文化、教育等多个层面,

写作也成了他在绘画外,

对社会的又一巨大影响。

80年代,

春风得意、崭露头角,不羁自由的他,

没日没夜地和朋友们“瞎玩”,

他说:老有人来问我,你是怎么成功的?

妈的我没想到成功,我画画,因为我喜欢。

我不记得小时候有过“成功”的说法,

成功观害死人,你要去跟人比,

第一名还是第二名......

我对一切需要“比”的事物没有反应,

我画《西藏组画》时,

就是为了远离当时的“正确”。

而他还想离得更远点,

他想到了大洋彼岸的美国,

听说那里有圣殿,是艺术家的天堂。

于是,他放弃国内的一切,

只身一人来到了美国。

而让他没想到的是,

在美国他没遇见天堂,却遇到了木心,

这个影响了他一生的人。

陈丹青(左)和木心(右)

1983年,他结识了木心,

两人一见如故,

常常彻夜聊天,结伴出游各国。

木心曾教他:

“人的修养不在于学识的多少,

而在于生活中的点滴小事。”

有一次木心和他一起去餐馆吃饭,

邻座坐了两个老外,

他说邻座是意大利人,

上去一问,果然被他猜对,有点得意。

可木心说:“你刚去过意大利,

你想证明你的虚荣,人难免会这样,

但要克制,这是随口就来的虚荣心。”

这就是木心教会他的:

“修养是很具体的,就是一件件小事,

哪怕失了一句话,也是失了修养。”

他在木心潜移默化的影响中,

重新审视自己,也重新审视中国。

他说:美国是一个巨大的参照,

我在美国看见每件事情都会想到中国,

所以我跟人说出国不是为了去看国外,

其实你会看清自己。

终于,游历世界后的他,

决定回到祖国,

想用一己之力为中国大地绘上一笔颜色。

但他却不曾预见,回国后的他,

却在舆论界掀起了巨大的惊涛骇浪!

2000年,

他接受了清华大学美术学院的特聘,

担任教授和博导,

但清华的招生制度却一次次打击了他。

曾有一个极有天赋的女学生,

由于英语成绩不及格而落榜,

女生问他,“老师,请问画画搞艺术,

非得英语好吗?”

他想到自己曾经0分的英语试卷,

竟无言以对。

后来,这个学生先后两次,

都是由于英语不过关而被清华拒收,

最后,只能转往英国继续深造。

得知消息后,他痛心疾首,

失去好苗子对他的打击太大,

他仿佛看到了当年英语不及格,

但却幸运考入大学的自己。

而后,很多天资过人的考生,

由于英语或政治被拒收的情况屡屡发生,

他爱才惜才,想全部收入门下,

但学校有规定,不能破例。

谈起这样的招生制度,

他愤慨不已说:“齐白石会说英语吗?

黄宾虹会英语吗?

画画非得要英语好吗?

专业前3的考生永远都进不来,

只要英语不及格,

他们的画就像废纸一样被丢掉。

我不能忍受我们国家最好的大学,

把这样一些有才华的孩子拒之门外!”

于是2004年,他递上了辞呈,

义无反顾的离开了清华美院。

临走时,他说:

“不从众,保持独立人格,

坚守个人的价值观,这在中国,非常难。”

面对现行教育体制的弊端,

他没有委曲求全,没有安于现状,

而是毅然站出来发出自己的声音,

成为反对刻板、迂腐现象的先行者。

此后,脱离了体制的他,

更是像是笼中被放飞的山鹰,

发出的言论愈来愈激烈,

一次次刷新着社会的关注度。

有人问他,怎么看待中国的教育?

他说:

“中国若体制不变,我此生不会参与教育!”

有人问他,中国最缺乏什么?

他说,

“最缺教养,整个民族都缺。”

陈丹青自画像

也许是因为他是一个纯艺术者,

精神世界是一间无菌室,

而现今社会中的浊气杂流又太多,

他只能选择一一回绝,针锋相对。

用他的画笔、用他的言论、用他的思想,

给这喧嚣甚上的尘世间,

抹上一种纯粹的颜色。

无数的媒体、集团邀请他,

希望他能“立公心、谈公论”

而他却常常“语不惊人死不休”

经常反其道而行之,

完全不按照预设的台本来讲,

常搞得主办方灰头土脸。

比如在某次古城建设会议上,

主办方是个大财团,请他去给撑场面,

说几句“漂亮话”,渲染一下文艺气息。

结果,他却毫不留情,

说到激情处,干脆扔了台本,

慷慨陈词,说道:

“我们正在毁灭这座古城!”

“不是因为战争,而是因为建设,

古城被毁了!”

“贵集团已经做了很多,

但我看,还是少做一点的好。”

这一下,就把大财团给得罪了,

他却还若无其事。

不单是对企业、财团出言不逊,

对社会知名人物他更是毫不客气。

信马由缰,直抒胸臆。

人家说,余秋雨是现代文化学者的典范,

他却说:

“余秋雨首先是一个官员,

其次才是一个学者”

人家说,于丹老师佛口莲心,语意深远,

他却说:

“于丹其实就是一个能说会道的大学辅导员”。

有人说:陈丹青这个人真傻,

竟说些有智商没情商的大实话。

而他好像从来就不怕得罪人,

随着他“过激”言论越来越多,

社会上批判他的声音也越来越大。

但他却硬不低头,也永不合作。

身边的朋友劝他,

从众一点,看开一点,随世一点,

但他偏不,他说:

“我本就不是一个好人”。

但是,

与他批判社会名流的狠辣相反,

对待年轻人和社会上的弱者,

他却和蔼可亲,毫无架子,

颇有儒士之风。

他常鼓励年轻人,不要怕错,

不要自暴自弃,要勇于尝试。

他说:有人以为没上大学很自卑,

有人以为上了大学很牛逼。

其实,上没上大学,上哪一个大学,

都不重要,重要是,

你没上大学却没有放弃自己,

重要的是上了大学你在干什么。

再好的大学也有渣子,

再烂的大学也能出人才。

不是大学决定你未来,

而是在什么样的大学,什么样的环境,

你都知道你要成为哪种人。

而对待女士,他一向绅士,

饭桌上会为女士们倒水、服务,

很体贴,话也不多。

在生活中,他更是清透,

多年来,一个绯闻都没有。

也许正是由于他知道自己坚持的是什么,

才能在这喧腾的浮世上,

守住一种执着的态度。

而在这个泥沙俱下的时代,

他更愿意当一面镜子,

映出社会最真实的一面。

他抨击大学教育,

抨击野蛮拆迁,

抨击医疗系统,

他说:

“中国连真正的公共空间还没出现,

哪里来的公共知识分子?!”

他说:

文凭是为了混饭,跟艺术有什么关系?

单位用人要文凭,

因为单位的第一要义是平庸,

文凭是平庸的保证,

他们绝对不会要凡·高。

他说:

“作为一个中国人,出国本身就是一种失败”

他说:

“中国人的通病,就是做事不踏实,

做人不老实。”

他说:

“社会的缝隙正被商家与政客占满了”

他说:

绝大多数中国人草芥般生出,

草芥般死掉,农村更不必说。

他说的义愤填膺,说的情真意切,

说的无比焦急,

说的时而绝望、时而期望!

他说,

“我看不见中国学生的英语如何,

我只看见了大家的中文一塌糊涂”

他说:

“中国的文艺就像中国体育,

表面上看,满世界的拿金牌,

可是社会上哪有体育?”

......

因为敢于如此直言,他得罪了很多人,

更是站在了当今社会舆论的风口浪尖,

许多人在他背后放冷箭、中伤他,

但他却还是一副怡然自得的样子。

也许真如那句话所说:

“真正的勇士,不是敢于直面风暴,

而是在背对风暴的时候,

依然能气定神闲。”

而他,正是这一种人。

我们都知道当前社会上的问题,

都知道想要进步,就需刮骨疗毒,

刮骨很痛,治疗不易,他知道,

但他更知道,

讳疾忌医的结果只能是更惨痛,

集体失声的国家会有多可怕!

所以,他想揭开国人的疮疤,

想掀开每一个伪善的面具,

想一瓢冷水浇醒这虚于浮华的泱泱社会。

他不羁言论的背后,他焦灼痛斥的内心,

隐藏着一颗急于报国的文人真情,

他想要的,不是个人的功成名就,

而是拯救整个中国、整个社会,

原来他秘而不宣的心事里,

藏着的就是这样一个忧国忧民的秘密。

也许在他心里,

在父辈一袭长衫的民国中,

祖辈四书五经的经纶里,

都还牢牢的孕育着这样的家国真情。

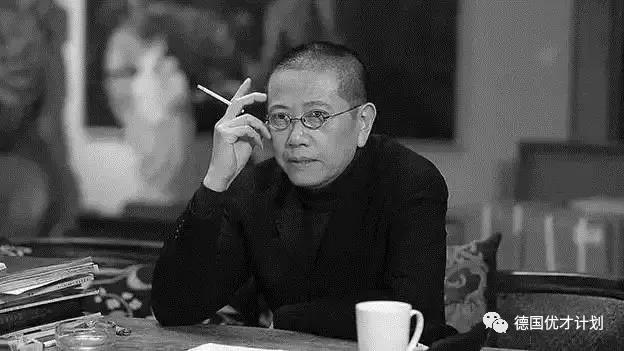

现在的他,戴着一副圆框眼镜,

讲话慢条斯理,

不说话的时候微微笑着,

沉稳中透着睿智与随和。

当人们以为他怼天怼地的时候,

一定是很气愤的,而他却说:

我几乎从来不生气,因为我认为没必要,

有问题就去解决,

不要让别人的错误影响自己,

但我不生气,不代表我没脾气,

我不计较,不代表我脾气好,

如果你非要触摸我的底线,

我可以告诉你,我并非良善。

唇舌似剑,画笔如刀,

长衫一袭显风骨;

颠沛半生,归来故里,

评是论非为初衷。

丹青之心,铁血之意,

画里话外皆是情;

悲洒古今,快意人生,

甘为国人背声名!

这样的文人墨客,

不正是当今繁华乱眼的文学界中,

一股清冽的山泉吗?

这样的毒舌议客,

不正是我们这谨小慎微,

言不由衷的社会所最缺的吗?

他的话值得当下我们用心去聆听,

他的嬉笑怒骂值得当今社会为之深思!

上一篇文章:吴冠中画春,给你一个最美的江南!

下一篇文章:青州山水美如画,他带你游山玩水