民国四公子的收藏故事 看富二代们怎么玩转艺术

民国四公子(或近代四公子)指民国时期四位有名的世家子弟:张学良、袁克文、张伯驹、溥侗。他们除了在历史上广负盛名之外更有着共同的爱好使他们更为人熟知,热爱藏书和古玩,精于鉴赏,能书善画,富于收藏。让我们一起看看,当年这些富二代们都是怎么玩艺术的。

张学良

一 张学良:无心插柳藏因人贵

从一场张学良藏品的拍卖说起1994年4月10日的台北新光美术馆二楼,来自香港、台湾、东南亚和美国、日本等地的收藏家、古董商汇聚一堂,台湾苏富比拍卖公司即将在此举行《定远斋中国书画珍藏》拍卖会。他们为此已经翘首等待了二个多月的时间了,不仅因为是苏富比进入亚洲市场后,首次为一个收藏家的藏品举行的专场拍卖会,更因为定远斋的主人就是鼎鼎大名的张学良先生。

拍品共有古代和近现代书画作品207件(套),其中古代书画作品160余件,占总数的十分之六。经过激烈的竞拍,定远斋所藏书画拍品无一流标,拍卖总成交额达到一亿三千二百余万台币。此次专场拍卖会曾经轰动一时,至今犹为收藏家和拍卖业人士所津津乐道。

张学良藏品

极为鲜明的收藏特色

在此次定远斋书画拍卖专场中,有许多明代“吴门画派”和明清书画家、文人学者、收藏家等的书画精品,其中不乏有师生、父子、祖孙等系列的作品。立轴、手卷、册页、成扇和扇面等无所不有,形成了极为鲜明的收藏特色,因为没有特色的收藏就意味着是平庸的收藏。而且伪赝作品占全部拍品的比例极小,也因此可以看出张学良的书画收藏的品味和鉴赏功力。

张学良早年在京津地区收藏古代书画时,得到他的好友(后任青岛市市长)的胡若愚、结拜兄弟周大文(曾任张作霖密电处处长和北平市市长)两人的指点。两人虽然在当时的收藏界名声不著,但眼光颇为精准,确实非同一般。两人根据张学良业余喜欢明史的特点,帮他逐步确定以明清书画和明清名人墨迹为主的收藏方向。一则当时此类作品相对宋元而言价格较为适中;二则可对研究明史有所帮助,并且易于成为独具特色的系列收藏。

与张大千的莫逆之交

在定远斋拍卖的近现代书画作品中,有张大千的十八件作品,虽多是友情馈赠,但皆堪称是经典之作。其中一幅纸本设色立轴《湖山轻舟图》(126X61厘米),图上书画双佳。后经众买家竭力追捧,成交价高达1050万台币。“二张”交往颇早,且有些戏剧性。传说张大千曾以临摹的石涛画作,骗过为张学良书画收藏“掌眼”的鉴定家,从而赚得一大笔银圆,但后来两人竟因此成为了莫逆之交。

上世纪30年代,张大千在北京琉璃厂一古画铺中,见清代名画家华嵒的一幅山水真迹,心醉不已。但是标价四百大洋,张大千因囊中羞涩,就与店主商量,留此画三日,切勿售于他人。店主答应了他的请求。三日之后,张大千借得购画钱款再到店中,而店主却告知已为张学良以六百大洋购去。张大千遂不作他想,但是郁郁不乐多日。一九六二年八月,张大千回台湾举办个人书画展,展览结束之后,精心绘一幅巴西山水图托人转赠与张学良先生留念。张大千离台在机场候机时,忽接张学良托人送来一画轴。他急忙展开画轴,竟是他在三十年前欲购而未得的华喦山水图,不禁感系万端,呼为知己,遂传为一段艺坛佳话。后来,张大千定居台湾,与张学良先生多有翰墨交往,关系甚密,所以张学良晚年的墨竹颇得张大千的笔墨真传。

慧眼识国宝设“定远斋”庋藏书画

张学良的古代书画收藏开始于上世纪的20年代初期。他在主事军政之余,曾经常到京津地区书画店和古董铺去“寻古”。1924年秋,他在天津一家旧书店的旧纸堆中偶尔发现一轴古画。因年代久远,画面上一片污垢。但依稀可见所画的是一松一枫,树下有一老者,手提竹篮,笔墨精湛,应是名家之作,但画上未署名款。店主可能并不认识张学良,见他对此画观赏仔细,且有购买意愿,即开出高价。张学良并不与之还价,毅然重金购下。后请天津一位知名的鉴赏家鉴定,发现竟然是南宋名画家李唐的真迹,堪称国宝。

自此之后,张学良的书画收藏兴趣一发而不可收拾了,位于沈阳大南门帅府内的书画庋藏处名曰“定远斋”。后人曾对“定远斋”作过多种解释,多数认为是表示斋主“志向高远”之意。我对此也有一解,似有安定、平定和稳定边远、边境之意。张学良有一收藏闲章曰“父子节度”,可以与“定远斋”寓意两相印证。1918年9月张作霖曾被当时的北京政府任命为东北三省巡阅使,总领军政事务,其职权性质与唐代节度使相近。

张学良夫人

藏品之劫随主人一起颠簸流离

当时日本关东军占领了沈阳大帅府之后,有些日军将领欲私吞定远斋的书画收藏。但关东军司令本庄繁却命人将在大帅府所抢掠的钱物与书画,造册装车运往北平,送交张学良本人。此用意异常阴险,若张学良收下,则他在中国民众中的形象将十分不堪--重财轻义。张学良及幕僚识破日军诡计,命他们将财物与书画仍然运回沈阳大帅府。据传火车返回时途径山海关,曾遭车站上的日伪守军洗劫。但定远斋书画藏品绝大多数后被追回,收藏于伪“奉天博物馆”中,但仍有小部分书画不知去向。

后来,伪“满洲国国务院逆产处理委员会”等编有一份张学良收藏的《书画目录》。共有书画藏品二百四十一种,六百三十三件,其中煊赫名迹有:王献之《舍内帖》、李昭道《海市图》、董源《山水卷》、郭熙《寒林图》、宋徽宗《敕书》、米元晖《云山图卷》等,另外还有赵孟頫、吴镇、王蒙、文徵明、沈周、唐寅、仇英、“四王吴恽”、石涛、八大山人等人,以及慈禧、光绪的书画和日本近代名画家的作品。此批后来收藏于奉天博物馆中的书画藏品,在抗日战争即将胜利之前,被日伪人员抢劫一空,许多藏品后来均流往日本。有人当时曾经鉴阅过流散在东北民间的一小部分藏品,其中不乏赝品伪作。至于收藏于奉天博物馆期间,是否有人从中“以伪换真”,已成为一桩永远难解的历史谜案了。所以除收藏于日本几家博物馆中的部分定远斋旧藏书画之外,私人收藏家们出于法律和藏品来源等方面的顾虑,大都深藏不露,秘不示人。直到事隔了近五十年后的1990年,一批张学良旧藏书画出现在香港某家拍卖公司的拍卖会上。他事后才从朋友处得知,也曾设想用重金购回这些书画,虽经多方努力却未能如愿。

“西安事变”之后,张学良随蒋介石飞回南京,从此失去人身自由,他曾将庋藏在西安行署中的书画委托蒋介石的私人顾问澳大利亚人端纳(1875-1946)暂为保管。后来赵一荻等人亲自将此批收藏护运至浙江省奉化溪口,暂存于雪窦山山顶的中国旅行社一库房中。1937年抗日战争全面爆发,这批书画藏品又随他先后辗转于安徽、江西、湖南、贵州等地,最后转运到了台湾。它们与主人一起历经战火硝烟,饱受颠簸流离,它们也与《明史》、《圣经》和兰花一样,成为了张学良先生漫长的囚禁生涯中重要的精神寄托和心灵慰藉之一。

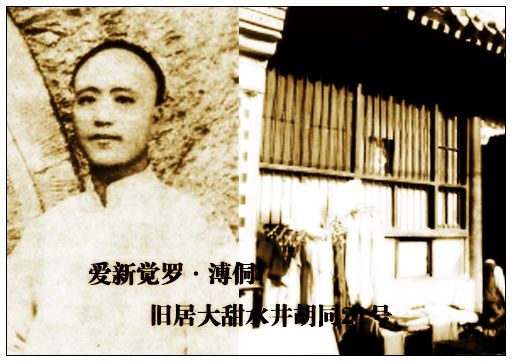

溥侗

四 爱新觉罗·浦侗:信手挥霍爱之必取

溥侗生于同治十三年,是贝勒载治第五子,所以有“侗五爷”之称。载治生父是奕纪,因道光帝长子奕纬无后,载治奉旨为嗣。从血脉上说,溥侗是奕纪的嫡孙,而奕纪是清中期四大书法家之一成亲王永瑆的嫡孙,因此溥侗是成亲王一脉。

光绪七年,溥侗被恩封镇国将军,随后奉旨进宫,在上书房当光绪的伴读。光绪三十三年,恩封加辅国公衔。后来的西园先生棋琴书画经史子集无所不精,有人以为这跟他少年时“上书房伴读”的经历有关;后来的红豆馆主潇洒不羁游戏人生,有人以为这也跟他“上书房伴读”的经历有关。看来,成也“上书房伴读”,毁也“上书房伴读”。

细品这分析,有几分道理,“上书房伴读”让他博览群书,打下坚实的国学基础,却也让他从光绪身上知晓苦难人生的可怕,生活于牢笼中的可悲。所以他成了宗室后裔中最有才华的“顽主”,位列民国四公子之一。

一出戏气坏辫子帅

1917年6月30日晚,率三千辫子兵进京的张勋张大帅,带着几位亲随叩开皇宫大门。按中华民国与逊位的宣统皇帝的约定,除每年拨专银外,故宫仍归退位皇帝使用,受民国法律保护。所以,即便有遗臣旧故欲见溥仪,也是白天按程仪晋见,晚上叩门之事从未有过。

但是,太监并未盘问,便引领来人往养心殿,逊帝溥仪早已在养心殿等候,看来这次晋见是预先“勾通”好了的。第二天即7月1日,张勋一身戎装亲带侍卫再进午门,此时的午门早就城门大开,城头也一改平日的素淡而插满了龙旗。

北京城一夜骤变,大清复辟,宣统又登帝位,用张勋的话说这叫“奉还大政”。最热闹处是四九城的估衣铺,长袍马褂成了抢手货,待估衣铺无货可卖后,人群拥向寿衣店。原本西装时髦,一时间长袍马褂成了亮丽的风景线。

正在家琢磨戏的西园先生接到宫里通知:明日在江西会馆恭演大戏,以示对大清复辟的庆祝。通知还要求辅国公溥侗登台献艺……溥侗心知肚明,这“通知”绝非溥仪“上谕”,因为按朝廷的规矩,天潢贵胄坐于亭轩之中品茗清唱为“雅”,真要登台彩唱则有失身份。何况演戏的场所选在江西会馆,而不是宫内漱芳斋,肯定是那帮“复辟狂”为拍张勋的“马屁”想出的勾当。

张勋是江西人,贫寒出身,自幼投军,因作战勇猛,按军功升迁,曾一度调进京师,为慈禧的扈从,耳濡目染,对京剧有了偏爱。在江西会馆演京剧庆贺张勋的“丰功伟绩”,纯粹是投其所好,借机投靠。

溥侗原想一拒了之,可转念一想,不如唱《千忠戮》“惨睹”一折,让那些妄想拿我当晋身之阶的鸟人知晓,我侗五爷不是省油的灯。

主意打定,立即找袁克文商议,袁克文虽为袁世凯的公子,并最受袁世凯器重,但并不热衷帝制,对帝制厌烦之心有诗为证,其诗云:“隙驹留身争一瞬,恐声催梦欲三更。绝岭高处多风雨,莫到琼楼最高层。”

对自己的父亲复辟帝制尚且不满,如今张勋捧出废帝,自然更嗤之以鼻。一听溥侗约他共演《千忠戮》“惨睹”一折,立刻了然其意,当即便道:“然也,正好出出这一腔怨气。”

“收拾起大地山河一担装,四大皆空相。历尽了渺渺程途,漠漠平林,垒垒高山,滚滚长江。但见那寒云惨雾和愁织,受不尽苦雨凄风带怨长。雄城壮,看江山无恙,谁识我一瓢一笠到襄阳。”悲歌苍凉,荡气回肠,真个是凄凄惨惨切切,唱得声泪俱下。

这出《千忠戮》是出了名的悲剧、惨剧,说的是明朝朱棣攻克南京,建文帝君臣化装一僧一道,逃出南京奔襄阳。先人是由僧而帝,建文帝是由帝而僧,江山易主,腥风血雨,一路见忠臣被戮,百姓遭殃,生灵涂炭,惨绝人寰……溥侗、袁克文在台上忘形地演,淋漓尽致地唱。台下却有人如坐针毡:该唱《大登殿》才对,怎么……张勋更是兴冲冲而来,怒冲冲而去。

不买张宗昌的账

1927年,主政山东的土匪将军张宗昌想要风风光光地过个生日。

当时,劝袁世凯登基的著名复辟派大员杨度,正在张宗昌手下谋生,他投张宗昌所好,提议请“大腕儿”来济南,在张宗昌大帅府唱堂会。

这提议正中张宗昌下怀,于是备足光洋,广请名家,终于请到梅兰芳、余叔岩、李万春、程砚秋等莅临济南。在为“大腕儿”接风的宴会上,张宗昌一时兴起,向梅兰芳询问,民国四公子中袁二、侗五的戏如何?

梅兰芳回答说,那两位是行家中的行家,梨园界向来敬重。原本是饭桌上的闲谈,问者未必有心,殊不知杨度闻言又献忠心:不就袁二、侗五吗?拍封电报请二人前来就是。

袁克文接到电报与侗五爷商议。两人交情不浅,同台唱戏是寻常之事。可侗五爷断然拒绝,还痛骂了张宗昌一番:“你个土匪将军,反复无常的小人,有多少姨太太都弄不清,如今过个贱辰竟要爷去捧场,爷乃正人君子,天潢贵胄,岂能与你为伍!爷不去!爷不赏你这个脸!”

随后,又劝袁克文也别去捧这个臭脚。可是饱汉子不知饿汉子饥,此时的袁克文手头拮据,羞对人言,碰到这能大把挣光洋的机会,不愿放弃,于是一人南下抵达济南。至于此行挣到多少光洋?肯定不少,光为张宗昌写一幅中堂,就收了光洋?千大枚。

堂会上,袁克文与程砚秋唱了出《琴挑》,看客大饱眼福,张宗昌更是得意:袁世凯的公子为我登台唱戏贺春秋,我张宗昌太有面子啦。然而,风光过后是劫难,几个月后北伐军攻克济南,张宗昌成了丧家之犬。北伐军追究起堂会之事,梅兰芳、余叔岩、李万春、程砚秋等原本伶人,以唱戏为生,无可厚非。民国第一罪人袁世凯的公子袁克文成了众矢之的,一时间,“人以群分,物以类聚,袁二与土匪将军勾搭连环,表明袁二绝非善类”的议论盛传。

民国政府借此颁发通缉令,称袁克文为军阀余孽,连他所著之《洹上私乘》也严禁发行。袁克文只身逃往上海租界,他想起侗五爷那段痛斥张宗昌誓不与之为伍的“道白”,后悔不迭:“侗五爷高明!早知如此,这光洋不挣也罢!”后又从上海租界转天津租界,1931年去世,才四十多岁。

当然,这怨不得别人,袁克文的放荡不羁与侗五爷的潇洒不羁不同,他抽大烟、宿青楼是寻常之事,而侗五爷虽对老规矩、旧礼教不以为然,但对大烟之类是断然不碰的。袁克文的丧事成为当时天津的奇闻,轰动一时,僧、道、帮会组成送殡队伍,其中最招人眼球的是为数不少主动前来的青楼女子。

事后,有人为侗五爷叫好,说侗五爷有先见之明。侗五爷实话实说:“后边的事做梦也没想到,我就是瞧不上张宗昌的德行,烦他那号人,不愿搭理他。”

生活如戏

侗五爷兄弟五人,三位夭折,只有四哥溥伦和他成人。他们哥儿俩共居一处,由于四哥承袭贝子衔,所以居所被称为伦贝子府,位于王府井大甜水井胡同。两人分家时,伦贝子特意着人在中间彻起一堵墙;朋友来家做客,侗五爷指着那堵墙开玩笑:“四哥看我整日与你们为伍,说我交友不慎,把我赶出家门了,日后你们得管我。”

可没过多久,溥伦因欠债惹上官司,法院查封房产抵债,正因为这堵墙,贝子府保住一半。还是那帮朋友,侗五爷又开起玩笑来:“我四哥疼我,特意垒砌了这堵墙,要不然我溥西园岂不无处安身了?”

张作霖坐镇北京时,心血来潮,成立了“乐律研究所”,聘任侗五爷当所长,月薪四百光洋。这笔天上掉下来的横财让侗五爷好不风光,添置了汽车,还经常不断地出城兜风。

最好去的是北京西北南安河南的成子山,那里有一座嘉庆朝成亲王永瑆留下的别院,园子不大却池馆台榭错落有致,轩堂亭阁各得其宜,尤其书房、书案更清幽脱俗,其紫檀书案系乾隆朝精品,上有清初大家宋牧仲的题跋,尽显昔日大书法家成亲王的情趣见识。

侗五爷来此并无他事,品一杯茗,弹一曲古琴而已。当然或许是追幽思古,寻求灵感也未可知。可惜好景不长,附庸风雅的张大帅败退关外,命丧皇姑屯,冤大头走了,月薪四百光洋泡了汤,侗五爷又靠典当度日了。

福人天佑,清华大学开戏剧讲习班,侗五爷受聘讲昆曲。清华学子听课踊跃,不少热衷昆曲的闺秀名媛也进清华听课,像朱自清夫人陈竹隐和廖书筠、陶重华、袁敏宣等,都是昔日戏剧讲习班的常客。伪“满洲国”一成立,侗五爷便发议论:“我反对!你溥仪在东北当儿皇帝,我誓不去东北,而且要携家往南。”侗五爷此说是表达对复辟的不屑,对溥仪的不满,是不是当真携家南迁,一说而已。岂料此言传至南京,中华民国高层认为溥侗深明大义,气节可嘉,竟聘请他往南京做官。其实并不是官,是个拿干薪不上班有名无权的委员,以此表示民国政府与伪“满洲国”誓不两立的态度。

“八一三”淞沪开战,之后民国政府先迁武汉后迁重庆,侗五爷未随行,而是投靠朋友,躲进上海租界。此时的侗五爷穷困潦倒,靠卖字度日,在上海南纸店挂起笔单。但侗五爷心有不甘,所以不经管事催促不肯开笔。南纸店为让这位爷多写,与管事勾搭,许给管事回扣,于是管事便隔三差五抱怨物价飞涨又没开销了,如此这般,挤兑侗五爷多写。

好在侗五爷弄不清物价究竟有多贵,几幅字能支应多少天,于是乎管事经常发小财,南纸店也多有收益。

躺在藤椅上的“道白”

汪精卫叛逃重庆,在南京成立伪政府时,曾有人想到上海的溥侗,怎么说也是“满洲国”“皇帝”的族兄,民国四公子之一。于是硬塞给他一个“政府委员”的名分,还派了一位秘书。不过,侗五爷从不上班,更不管事,整天不是找朋友下棋,就是在管事的催促下写字。

抗战一胜利,溥侗之名列入汉奸名单中,侗五爷被押解南京受审。

那天,南京朝天宫大成殿开审“汉奸”溥侗,当时他已患中风,由人用藤椅抬进法庭。公诉人称汪伪政府对美宣战书上有伪国民政府委员溥侗的签章,因此该按叛国罪论处。

然而,溥侗的答辩绝对比公诉人的指控精彩,他对汪伪政府对美宣战书上有其名讳、签章供认不讳,但接下来细说详情:对民国政府内迁,我体弱多病未能随行,深感痛心。后来蜗居上海卖字度日,并未与汪伪同流合污。至于汪伪任命我当汪伪政府委员,我疾病缠身一老翁,无力抗拒却也从未到职,我作画写字的印章在管事那里,由他保管,宣战书所用印信盖由汪伪派来的秘书把持,我从未碰过。希望法庭核查,待查明真相再定我罪名不迟。

听罢他的答辩,尤其看到他满头白发一脸病容,连上法庭都得藤椅抬进,不少人当即点头。他的答辩言简意赅,是实情陈述,有板有眼有凭有据。

后来法庭既未抄没他的家产,亦未再开庭复审,而是由同仁堂、荣宝斋出面保释出狱了。是他的答辩起了作用,还是鉴于他年老病重法外施恩,就不得而知了。

出狱后的溥侗靠朋友接济度日,据梅兰芳的秘书许姬传回忆,1948年梅兰芳交给他相当于300银元的金元券,让他转给侗五爷。那时的侗五爷慢说写字,就是吃喝都由人喂了,昔日台上风流倜傥的溥西园,变成了憔悴呆滞的病老头。岁月沧桑,概不由人。

溥侗有一子名毓子山,定居美国,经常往返台北,参加昆曲票社活动;一女名毓嫡,在江苏南京,是南京昆曲票社的负责人。这两位得乃父真传,在昆曲界知名度甚高。只有小儿子毓子良在北京,算起来已是70岁开外了,他自回北京起就没正式工作,后经溥杰先生帮忙,才在市民委传达室上班,好像也是临时工。

曾与毓子良聊起他父亲,他父亲1945年中风,六年后的1950年农历六月二十六日去世,他认为对一个已中风六年的77岁老人来说,解脱并不是坏事。在他的记忆中,第一位闻讯赶来的是梅兰芳。甘氏三兄弟送的礼最重,是一副上好的楠木棺材。

甘氏三兄弟,甘南轩、甘涛、甘律之是江南笛王甘贡三的儿子。20世纪30年代初,溥侗与甘贡三结识于南京。甘氏世代官宦,豪门大家,对诗词歌赋经史子集和昆曲都有研究,故而两人惺惺相惜,大有相见恨晚之慨。由此两人经常探讨、切磋,有时通宵达旦。甘贡三的三位公子对昆曲有特殊爱好,溥侗住在甘府之时,悉心教授,跟甘氏三位公子结下深厚的师生之谊。

出殡那天,梨园行和票友成为送殡队伍的主体,所经之处皆有赞叹,说民国四公子之一侗五爷的多彩一生,几多风光,几多风险,到头来睡进楠木棺材,上海出殡,葬于风景如画的苏州,算是有福之人。

并非没有埋怨的,北京西郊成子山就有埋怨侗五爷的人。侗五爷南迁离开北京时,对祖上传下来的土地作了交代,不再给看地人出工钱,也不再收租子,两下相抵。1949年以前这户人家的日子确实殷实,可1949年以后被划成地主了,尽管再三声明地是溥侗溥西园的,我只是代为看管,可没用,工作组听也不听,认定他就是地主。这位一想起这“地主”的帽子就怨气冲天:说的就是租子抵工钱,我就是代管而已,那地压根儿就是溥侗溥西园的。阴阳相隔,九泉之下即便有知,侗五爷又能如何?开封证明信寄来?哪个给盖章,谁个给送呀?

上一篇文章:比尔盖茨花3080万美元买达芬奇《哈默手稿》

下一篇文章:书法热当去浮躁之风